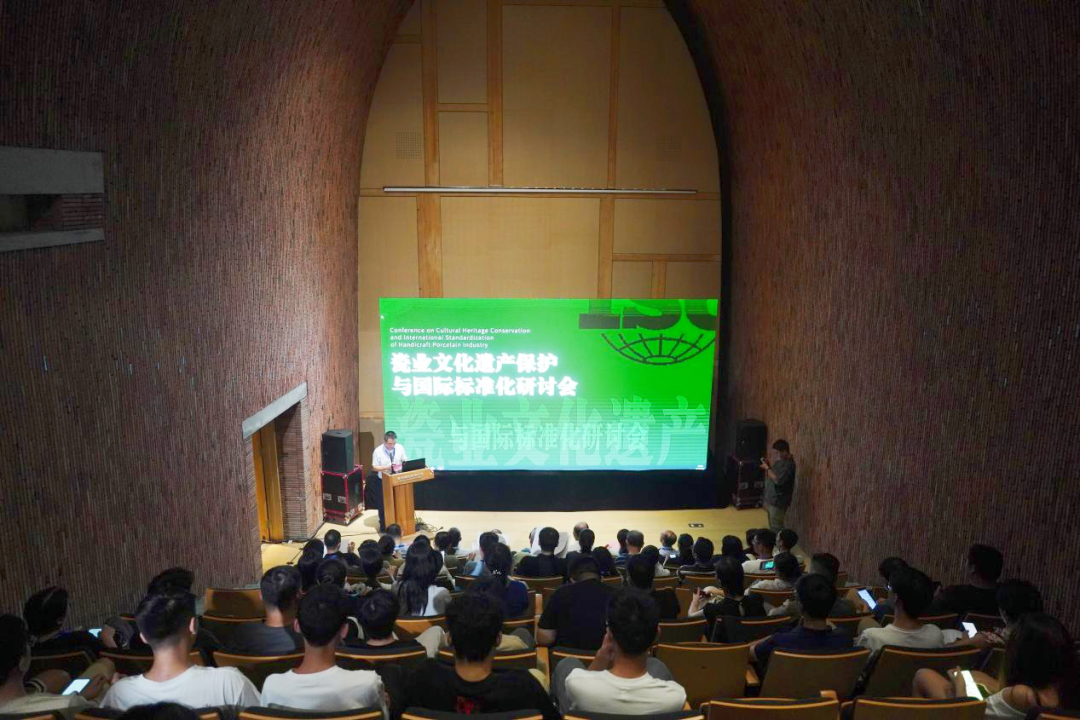

9月7日,由江西省市场监督管理局、国际瓷器研究联盟等指导,景德镇市科学技术协会、景德镇市文化广电旅游局、景德镇市市场监督管理局主办,景德镇御窑博物院、江西省质量和标准化研究院承办,景德镇市欧美同学会、国际标准化杰出贡献奖励基金会、浙江钱塘高等研究院协办的“瓷业文化遗产保护与国际标准化”研讨会在景德镇御窑博物馆学术报告厅开幕。

江西省市场监管局副局长谭文英,景德镇市科学技术协会主席吴飞,中国金属学会理事长、国际标准化组织(ISO)原主席张晓刚,国家市场监督管理总局标准创新司原副司长李玉冰,中国标准化研究院研究员邹传瑜,中国科学院上海硅酸盐研究所研究员李伟东,中国教育发展战略学会教育认证专业委员会常务理事、学术委员会副主任李文远,故宫博物院文保标准化部副主任、研究馆员方小济,浙江钱塘高等研究院陶瓷文化研究所教授郭学雷,厦门大学历史与文化遗产学院副教授徐文鹏,上海博物馆陶瓷部副主任、研究馆员陈洁,景德镇陶瓷大学研究生院院长、博导张茂林,景德镇陶瓷大学马克思主义学院副院长、教授李松杰,江西省工艺美术师、江西省美术师程林曜等10多位来自国内外权威机构的专家学者齐聚一堂。江西省质量与标准化研究院院长秦智军,景德镇御窑博物院院长翁彦俊主持。

谭文英指出,景德镇是千年瓷都,瓷业文化遗产是中华优秀传统文化的璀璨瑰宝,也是江西乃至全国的宝贵财富。作为市场监管和标准化主管部门,江西省市场监督管理局将以此次研讨会为契机,重点做好三方面工作:一是全力支持景德镇瓷业文化遗产领域标准研制,推动地方标准与国际标准衔接;二是加强与国际瓷器研究联盟、中国标准化研究院等机构合作,助力搭建瓷业文化遗产国际标准交流平台;三是强化标准实施应用,让标准成为守护瓷都文脉、推动陶瓷文化国际传播的“硬支撑”。

吴飞表示,陶瓷深深融入中华文明血脉,是中华优秀传统文化的重要组成部分。景德镇文化遗产保护工作已取得坚实进展,当前面临的核心课题是如何推动文化遗产保护与国际标准化接轨,这不仅关乎文化传承,更涉及科技创新与多学科交叉研究,需要标准化制度保障。此次研讨会围绕历史价值、理论体系与国际趋势等关键议题展开探讨,必将凝聚发展共识,成为推动景德镇瓷业文化遗产保护走向国际化的重要里程碑。

张晓刚在致辞中指出,中国已进入高质量发展阶段,标准成为国家治理与产业升级的核心制度。景德镇既是瓷业遗产的“守护者”,也应成为国际瓷业标准的“引领者”。他强调,标准对内要推动市场发展,对外要构建国际逻辑。此次会议在景德镇召开,正是要借助其深厚的陶瓷文化底蕴,通过标准化激发创新活力,促进瓷产业的技术标准化、标准产业化及产业国际化,使景德镇成为中国文化传承与创新发展的重要节点,推动中国陶瓷走向世界。

首日,与会专家实地考察了御窑厂遗址、落马桥窑址等核心点位,切身感受景德镇瓷业悠久的历史传承。当日下午,御窑博物院院长翁彦俊向专家团队详细介绍了古陶瓷基因库的建设情况,国际瓷器研究联盟的进展情况,以及瓷业文化遗产保护相关标准制定的工作思路,与会专家围绕“瓷业文化遗产国际标准化目标与路径”进行了闭门研讨。

专家学者研讨

7日晚及8日上午,“瓷业文化遗产保护与国际标准化”研讨会在景德镇御窑博物馆学术报告厅举行,会议设立多场专题报告,专家学者围绕景德镇手工瓷业遗存展开讨论,凝聚行业共识。

国家市场监督管理总局标准创新司原副司长李玉冰深入分析了当前国际标准领域所面临的新形势与核心任务,指出面对国际竞争新格局,中国需积极参与标准制定,推动中国方案国际化。在瓷业文化遗产保护领域,应建立专项国际标准体系,利用数字化技术建档传承,并加强产学研合作,以标准化推动产业创新与国际传播,增强文化保护与发展的可持续性。

中国标准化研究院研究员邹传瑜阐述了如何通过守正核心规则推动国际标准行稳致远,为全球协同发展筑牢根基,并指出,景德镇陶瓷千年传承得益于守正与创新:坚守精湛工艺,顺应时代审美。国际标准工作,唯有恪守核心规则并创新实践,才能行稳致远,推动全球协同发展与文明进步。

中国教育发展战略学会教育认证专业委员会常务理事、学术委员会副主任李文远探讨了国际标准化在助力瓷业文化遗产实现可持续发展方面的路径与价值,应用相关ISO标准可优化管理、提升国际认可度,促进文化传承与创新,为瓷业文化遗产保护和全球协同发展提供支撑。

中国科学院上海硅酸盐研究所研究员、博导李伟东从科技考古的视角解读了瓷业文化遗产的多维信息与科学内涵,分析古代陶瓷的化学成分、物理结构及工艺特征,揭示其成色机理、腐蚀原因及产地溯源,为窑口判断、年代测定和文化交流提供实证依据,从而拓展研究维度,深化对瓷业文化遗产的保护、传承与价值阐释。

故宫博物院文保标准部副主任、研究馆员方小济系统介绍了国际标准化组织文化遗产保护技术委员会(ISO/TC 349)在文化遗产保护领域的重点工作与未来发展方向,并特别关注如景德镇陶瓷等具体文化遗产的标准化建设,以提升全球保护水平,弘扬共同价值。

景德镇陶瓷大学研究生院院长、博导张茂林探讨了陶瓷艺术品鉴证的理论框架、方法论及标准体系建设,指出通过无损检测技术(如显微结构和成分分析)提取每件艺术品独一无二的“指纹”特征,建立身份数据库,以解决艺术品流通中的真伪确认与溯源难题,并推动相关标准体系建设。

浙江钱塘高等研究院陶瓷文化研究所教授郭学雷提出了关于建立景德镇海外瓷器遗存信息资料中心的构想与实施思路,并表示该中心能助力文化遗产保护、建国际标准中国方案,还规划了资源调查、云平台建设等内容,以助景德镇掌握陶瓷方面的话语权。

厦门大学历史与文化遗产学院副教授徐文鹏以元代落马桥窑为例,剖析了景德镇当时陶瓷生产体系的复杂性与多元面貌,用科技手段分析发现其官私界限模糊,属“混合模式”,希望借此为国际手工业考古提供中国案例,为其他地区手工业考古研究提供有益启发。

上海博物馆陶瓷部副主任、研究馆员陈洁分享了对海外考古出土瓷器遗存进行研究、保护与利用的学术思考,指出海外出土中国瓷器是研究全球史、贸易、消费及文化技术交流的重要物证,应通过跨学科合作、标准化共享及本地能力提升,将其转化为世界共同的文化遗产。

景德镇陶瓷大学马克思主义学院副院长、教授李松杰深入阐释了景德镇陶瓷文化遗产的价值内涵与时代意义,指出标准化建设有助于在跨文化交流中达成共识,消除认知差异,更好地推广陶瓷文化,提升中华传统文化国际影响力。

江西省工艺美术师、江西省美术师程林曜探讨了景德镇瓷在传统与现代之间实现创新融合的文化“流行密码”,强调需以标准化、跨界创新和文化出海等方式推动传统技艺的现代转化与全球传播,使其成为全人类共同的文化财富。

本次会议通过推动国际标准与遗产保护融合,不仅提升了景德镇在国际文化传播与遗产保护中的影响力,更有利于未来中华优秀陶瓷文化的国际传播和相关国际话语权的确立,也标志着景德镇文化遗产保护工作步入科学化、标准化、国际化的新阶段,为世界文化遗产保护探索出一条具有中国特色的创新路径。